萬事問網路,最近若有機會,我很想拜訪參與台灣早年經濟規劃的相關人士,若大家有認為值得推薦的人物想引薦給我,歡迎私訊我,非常希望有這個機會認識曾參與經濟計劃的前輩們

社會指標和生或素質指標,為台灣制定重要政策的優先次序。 - 李國鼎

本文也同步於我的AI筆記

為什麼讀這本書

近期開始讀早期台灣經濟發展史的相關人、事、物,其中李國鼎、葉萬安、劉大中、蔣碩傑有許多書籍與文章可以參考,然而在尋找資料圖中,有感於台灣這方面資料越來越難找,一來是這些書籍相對生硬與冷門,因此出版商已經倒閉或無意再版,這些人過去的政績都是台灣應該珍惜,應該像是一些投資大師或文學大師的書籍一樣,一出再出才對,然而如今距離台灣最近一次產業政策的1980年代只過去40年,相關資料卻已經非常難進入公眾視野,因此想做一個計劃,每天讀這些書籍的一個篇章或演講,來幫助自己,也幫助大家回憶起當年台灣如何從戰爭的荒蕪中創造奇蹟。

目前預計從李國鼎的14本叢書開始,每天一個章節,透過摘要與思考的方式,提供給大家一些思考,鑑於還是要尊重版權方(此書是從李國鼎科技發展基金會取得,他們這類套書也已經所剩不多),所以不會提供原文。

第二章《當前國際經濟關係中台灣的角色與貢獻》摘要

事實上這14本書均是李國鼎過去在各個場合的演講與文章的集結。因此每一個章節都是獨立單篇,讀者可以當作是一個個單元劇來看。

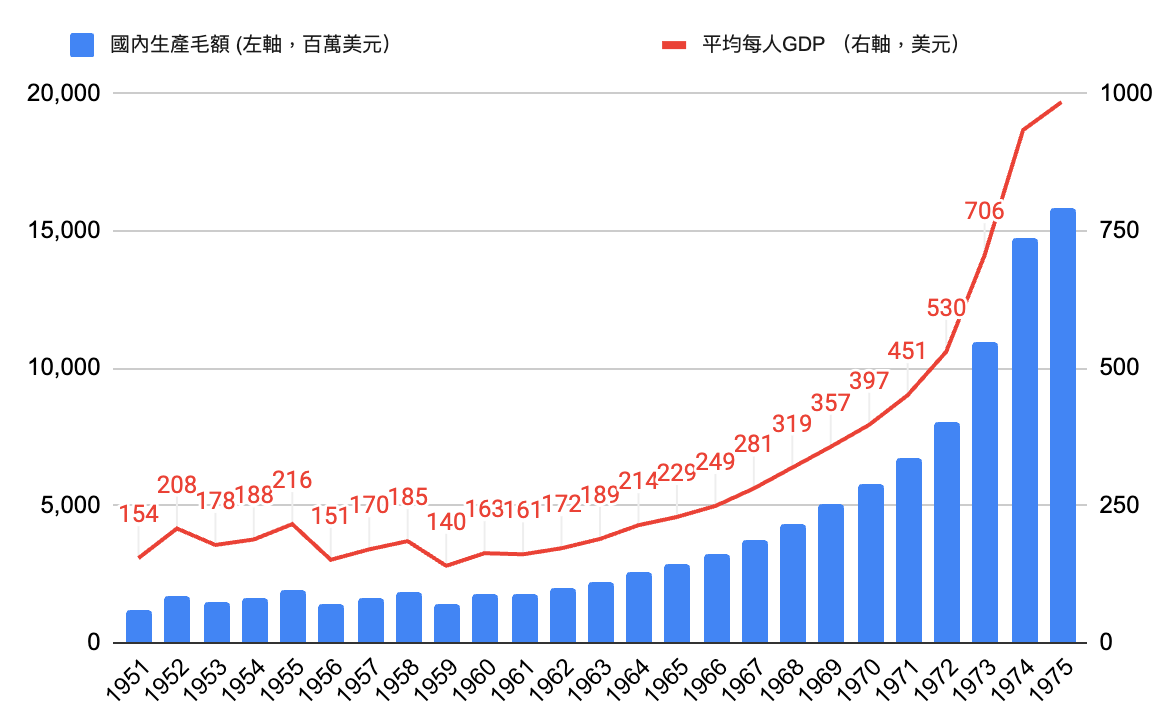

Note 1. 此篇台灣經濟發展總論寫於1975年

Note 2. 參考數據

Highlight

1. 社會指標的概念

發展指標被視為代表和衡量某些方面發展程度,諸如工業化、衛生、福利和教育。指標有各種不同的目標的用途和需要。它可以用作:

A. 說明發展趨勢和判斷特殊的發展情勢,如:國民小學的就學人數佔5-14歲兒童的百分比

B. 分析變數間的相互關係,如:由工業方面獲得的GDP

C. 預期,如:農業方面男性成年勞工的比例

D. 作為計畫和詳估,如:每個個人電力的消耗量

這些目的和指標有些是重複的。

2. 台灣人民生活素質的評估

A. 所得分配

1964年-1972年最高10%所得至最低所得10%的比例,從8.63跌至6.83,台灣所得分配能有如此急遽改善,有幾個重要因素:土地改革、稅務改善、債務程度的降低、證券交換的擴展,以及為低收入人們製造就業機會的級距經濟成長。

B. 教育

台灣有二個重要的教育因素:就學方便與熟練、勤奮而價格不高的勞動力量,我們都知道唯一的主要資源是1,600萬人手,廣泛稱爲人力。

人力資源投資的重要概念是:受教育的人力不能充分利用即表示社會和個人的損失。

60年代我們感到最嚴重的智慧困竭問題,現在不嚴重了。70年代期間,每年促使400人以上美國受教育的留學生返台,加強我們技術人力的陣容。

教育的目的在使個人接受知識,使他成為有了解力的公民和社會的生產份子。

3. 結論

提高人民生活水準是經濟發展最重要的目標,但並不是最終的目標。

一種改善生活素質、提高經濟安全和社會和諧的生活、積極參與公共事務、改善環境、平均所得分配、增加醫藥設備和文化活動--的確是台灣發展所定的最高目標。

社會指標和生或素質指標,為台灣制定重要政策的優先次序。