東和鋼鐵是台灣最大的民營鋼鐵製造商,目前市值517億元,市值僅次於中鋼及大成鋼集團。

本文主要摘要自前任董事長侯貞雄傳記《誠義:侯貞雄與台灣鋼鐵產業七十年》。

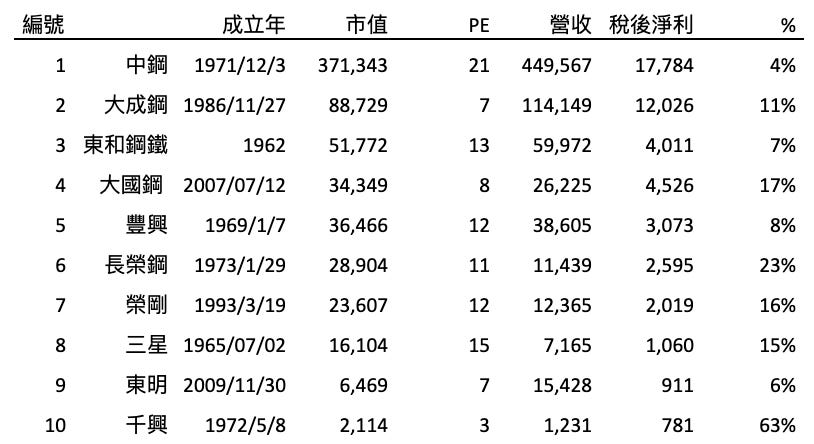

圖一、台灣鋼鐵行業市值排名

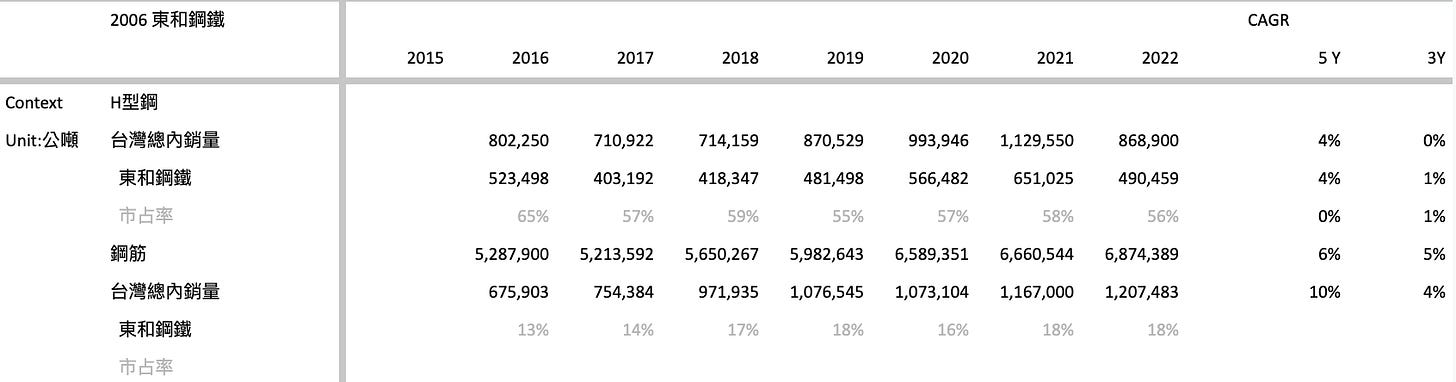

圖二、東和鋼鐵市占率

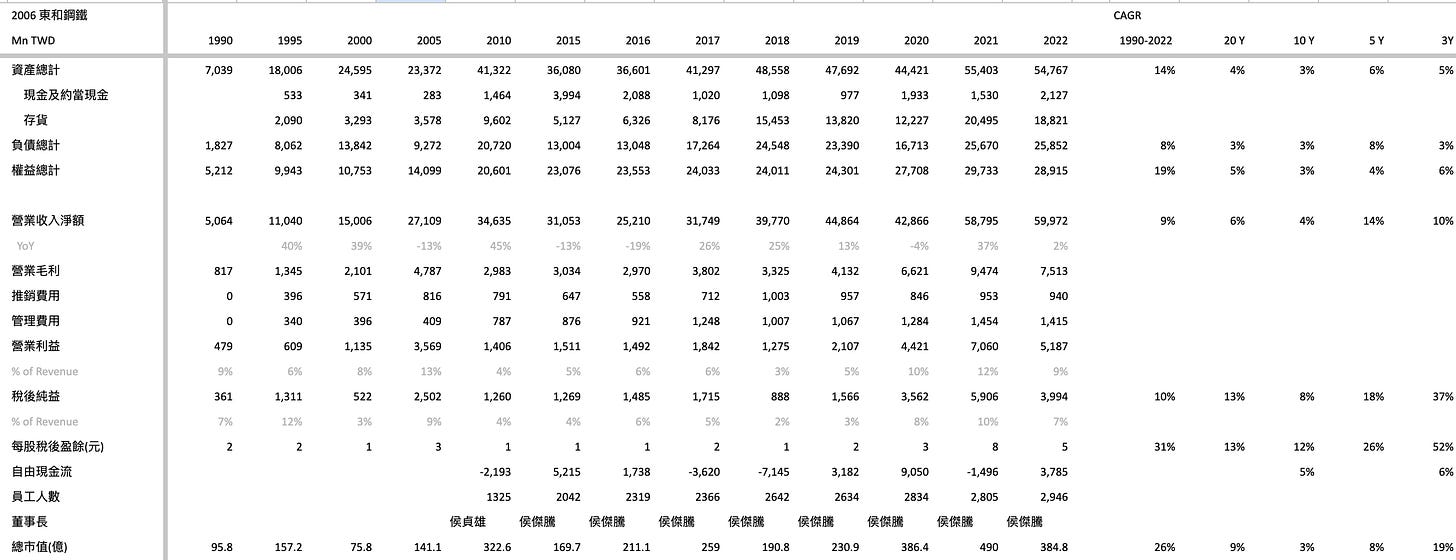

圖三、財務數字

若對投資、軟體或記帳行業有興趣,歡迎大家找我聊天,連結如下

https://forms.gle/apwyv7kGvMFC8M2E6

歷史

1790 侯僕從福建省泉州府來台開墾,居住在溪墘厝岸腳庄(今嘉義縣六腳鄉溪厝村),以務農維生。

1870 侯新加出生。

1911 侯金堆出生。

1923 侯金堆小學五年級時,受到代課教師劉啟光的教導,奮發讀書。

劉啟光1919自蒜頭公學校畢業,考入嘉義簡易商業學校,1921年畢業,進入台南師範學校就讀,1923-1926於蒜頭公學校擔任教師。期間劉啟光因日本會社壓榨蔗農、日籍教師歧視台灣本島學生等不公平待遇,起而抗日並加入農民運動。

1930年劉啟光逃往大陸,投筆從戎,最後官拜少將。1945年,劉啟光奉命協助接收台灣,後來擔任新竹縣長,1946年華南商業銀行改組,劉啟光擔任華銀董事長、1951年台灣省臨時省議會成立,當選第一屆省議員。

劉啟光擔任華銀董事長長達22年,早期和東和鋼鐵關係很好,直到1968年劉啟光逝世。

侯貞雄嘉義高中的同學,柯淵育,23歲退伍時考上華銀嘉義分行,1963-1968任職於華銀,當初東和行的帳戶就由他辦理。當時華銀一家分行的總存款金額不到一億元,但侯金堆經常匯款一次就是一百萬元。

1934 侯金堆在蒜頭糖廠外、蒜頭車站前經營一間名叫「明治屋」的雜貨店,主要產品以牛奶、食品以及生活用品為主。

[Context] 當時六腳鄉人口二萬多人,加上地利之便,明治屋生意蒸蒸日上。

1939 第二次大戰爆發,日本實施物資管制,此時一位糖廠的日本技師建議侯金堆轉做五金買賣,由於五金鐵材的利潤較日用品高,因此侯金堆開始將明治屋的經營重心轉向五金,也讓其賺到人生第一桶金。

1938 侯金堆與傅秀英結婚,時侯金堆27歲、傅秀英18歲。

1939 長子侯貞雄出生

1946 侯金堆舉家搬到嘉義,創立東和行,做五金批發買賣。他先從小五金零件(螺絲、螺帽)做起,在切入大五金(馬達、幫浦、鋼筋、鋼管、鋼板等)。

侯金堆找了四位創業夥伴:侯政廷(教師)、陳朝壽(芝浦電器技術員)、侯惜(侯金堆姊姊)、侯金成(侯金堆二哥的兒子)

1948 過去靠交情的買賣模式不再可行,進入台糖時代後,糖廠所需資材一律公開招標,五金利潤越來越低。侯金堆此時注意到糖廠有很多廢鐵標售,因此他開始參與,跨入廢鐵買賣。[Context]

1949 侯金堆開始參與拆船事業。

由於拆船業需要雄厚的資本,「六〇年代,以一萬公噸載重量的自由輪(美國貨船)為例,一艘待拆的廢船約需金額十五萬美元,以當年新台幣兌美元匯率是一比四十,相當於新台幣六百萬元。當時銀行員月薪一千多元,換算成現在的金額,大約是五萬元月薪,六百萬元相當於現在的三億元,是一筆相當大的數目。」

當時台灣多數人比較窮困,以小本生意居多,但銀行多是公營,放款對象以公營事業和少數大企業為主,一般小企業不容易取得資金。

因此侯金堆以個人名義出資,加入「雨傘公司」參與拆船業務。「雨傘公司」是拆船業發展初期衍生出來的合資拆船模式,合夥集資買下廢船,拆船後,按出資比例分配拆船利潤,公司結束。

侯金堆後來成為「雨傘公司」的主導者之一,另外兩位合作夥伴為黃滄海(後來創辦海光鋼鐵)、林金坤(後來創辦億昌鋼鐵)。

根據《高雄港埠發展史》敘述,台灣拆船業發展可分為幾個時期

戰後初期的拆解港口沈船時期(1947-1949):主要在澎湖、基隆、高雄。

拆解國民政府來到台灣的撤台江輪時期(1950-1952):1948, 1949年間,跟隨國民政府撤退來台的大陸輪船公司,旗下數千艘兩百噸級以下的短程航行船隻,在台灣沒有河道可供行駛,最後都被報廢拆解。

拆解大型汰舊的國輪時期(1952-1961):如招商局的兩艘萬噸級貨輪;海軍出售二戰時期日軍遺留登陸艦、砲艇、小型驅逐艦等。

這個時期拆船所得的鋼材,解決了1953年起,政府推行第一期四年經濟建設計畫,帶動經濟迅速發展、鋼鐵需求大增的問題。

1954-1959 東和行陸續在高雄、關渡及基隆和平島等地進行拆船。

1958 台糖開始淘汰舊機件,採購外國新式機器,五金業者原本向糖廠投標五金鐵材、基建買賣的業務因此大為縮減,之後隨著台灣工商業逐步發展,糖業市場江河日下。

1962 東和行正式改組為東和鋼鐵企業股份有限公司,邁入進口舊船拆解時代。

初期股東為五位創始元老:侯金堆(主要股東)、侯政廷、黃基源、侯金成、陳朝壽。

侯金堆為第一任董事長、侯政廷為第一任總經理。

1960年時東和行資本額僅五十萬元,至1962年時,東和鋼鐵的資本額躍升至四百五十萬元,足見東和行在拆船業獲利不菲。

1963-1964 政府禁止購買外國舊船拆解,侯金堆想方設法透過貿易商,從美國買廢鐵進口,洽購一萬公噸廢鐵。

1963 行政院國際經濟合作發展委員會成立,李國鼎任委員兼秘書長,積極推動工業建設計畫,大煉鋼計畫就是其中之一。

1968年,經濟部成立鋼鐵廠籌備處,開始研究設立一貫作業鋼鐵廠的可行性,由部長李國鼎兼任籌備處主任。

幾經周折後,由美國鋼鐵公司提供貸款與技術支援,順利催生中鋼。

1971年中鋼成立。

1977年,中鋼第一階段建廠工程竣工,採用兩個150公噸的轉爐,加上三座連續鑄造機,年產粗鋼150萬公噸。

影響中鋼的兩個關鍵人物:黃清連、侯貞雄

黃清連

1934年生,1972年由趙耀東任命為第一任中鋼煉鋼廠廠長。

黃清連向趙耀東提出,中鋼應該要生產盤源線材類和鋼板類產品,決定了中鋼產品的基本方向。

侯貞雄

當時民間電爐業、軋鋼業的規模都很小,因此中鋼首任總經理趙耀東認為小鋼廠都不要做了,由中鋼來做。

但侯貞雄對趙耀東說:「尺有所短,寸有所長。」他認為,產業應該分工,中鋼規模大,應該去做大廠的產品,小規模產品就由小規模的電爐廠生產。於是,中鋼著重鋼板類或較特殊的盤元類產品,而民間電爐業多以鋼筋為主,兩者有明顯的產品區隔。

1965 國際貿易局制定《獎勵就船進口加工輔導辦法》。

1965 侯金堆增資至一千萬元,買下高雄港海埔新生地約13,468坪的土地,興建前鎮軋鋼工廠,自行生產鋼金買賣。

過去,鋼板加熱軋延後,是由工人半自動抽垃成一條條長長的鋼筋,因此,鋼筋的製作,台語就叫做「抽鐵仔」。

同年12月,東和鋼鐵事業重心南遷,把總公司從嘉義市移到高雄前鎮區,並打算把事業版圖擴及到鋼鐵、建築、金融及運輸業。

黃基源、侯金成和陳朝壽跟隨侯金堆南下高雄,負責拆船和單軋廠的生產管理業務。陳朝壽專精於財務管理,黃基源擅長廠務及拆船管理。侯金成著重行政規劃。

1966.06 前鎮軋鋼工廠完工,正式生產鋼筋。

有兩套軋鋼機,每月產量約1,200公噸左右。

「1965-1985年,這二十年間,可以說由拆船業奠定台灣鋼鐵工業的基礎」侯貞雄分析。[Context]

台灣早期拆船發達的原因是因為經濟成長需要大量的鋼鐵,而在1965年之後,台灣經濟開始復甦,建築業更是蓬勃發展。建築需要使用許多鋼筋,早年台灣大部分建築用鋼筋,都是利用舊船拆解下來的船板,剪成一條一條的,然後加熱、軋延製成鋼筋。

興建至今四五十年的建築物,使用的鋼筋大都是當年台灣拆船時代的產物,拆船業也因此可提供船板當作軋鋼筋的原料而持續興旺。

在拆船時代,台灣鋼鐵工業主要分成單軋鋼廠與電爐煉鋼廠兩種,鋼筋多半是來自單軋鋼廠。

單軋鋼廠沒有煉鋼設備,是透過國內採購或自國外進口廢船板、廢鐵或是半成品鋼錠等鋼料,利用軋延機加工成鋼筋等產品。由於規模小、進入障礙低,加上舊船原料取得較容易,資金、人才和技術問題等都較易克服。在六零年代,台灣單軋鋼廠約有100家左右。

至於電爐煉鋼廠,則是以廢鋼為主要原料,因投資成本相對較高,家數較少,約二十五家左右。

那時,台灣規模最大的鋼鐵公司,為唐榮鐵工廠和大榮製鋼。

1970 由於台灣電力供應不足,經濟部暫緩電爐煉鋼增設申請。[Context]

1973 中東第一次石油危機導致全球市場出現搶購廢鐵原料,美國因此限制廢鐵出口,使國際鋼價上漲。經濟部迫不得已,開放民間業者申請擴廠或設廠。[Context]

東和鋼鐵前業務副總 林朝貢回憶:「我剛上班時,鋼筋價格大概是一公噸三千多元,後來漲到六、七千元,第一次石油危機時漲到兩萬多元。」

第二次石油危機時鋼筋價格甚至漲到每公噸三萬元。

1973.09 東和鋼鐵增資4,000萬元,將股本擴充到5,000萬,在高雄市臨海工業區購置兩萬七千多坪土地,興建辦公大樓及煉鋼工廠。

1973 東和鋼鐵在巴西成立拆船公司,但後來因環境條件與民族性不同,投資無疾而終。

1974 因市場供過於求,鋼鐵價格大幅下挫,當時東和鋼鐵已有三百多位員工,產品已鋼筋、角鋼和扁鋼為主,年產量約兩萬多公噸。[Context]

加上當時韓國、西班牙與台灣之間的競爭越來越激烈,台灣廉價勞工的優勢不再,侯金堆認為,拆船業很可能走下坡。所幸東和鋼鐵因為先前在市場大好時,即時出清存貨,避開市場低迷,奠定公司後續多角化經營的佈局。

當時擔任行政院長的蔣經國提出十大建設計畫,投資總額達2094億元,以發展重工業、化工業等領域,建立自主經濟體系,進行大規模公共投資,範圍涵蓋交通」電力等基礎工程,以及鋼鐵、石化、造船工業、能源建設等。

1975 侯金堆因大腸癌逝世。侯政廷擔任董事長,侯貞雄任總經理。

1975 侯貞雄親自飛往義大利,向連續鑄鋼機廠商丹尼爾公司訂購設備[1]。

「後來這家義大利廠商不但出貨給東和鋼鐵,更在台灣售出二十七部連續鑄鋼機,獨佔台灣連續鑄鋼機市場。」侯貞雄說。

1977 東和鋼鐵增資一億元,股本擴增到1.5億元,目的就是要裝設一座二十公噸電爐和連續鑄鋼機。

最初鋼鐵業人士多認為,這種鋼液直接倒入模子製成鋼胚的方法極有風險,美國鋼鐵業的使用率也不到20%。

侯貞雄形容,這項技術如同「點石成金」般,很快的,連續鑄鋼機全面取代傳統鋼錠的製造方法,成為全球鋼廠的主流。他的遠見不僅讓東和鋼鐵快速轉型,也奠定民營第一鋼鐵公司的地位。

1978 東和鋼鐵在高雄市臨海工業區的小港新廠落成,並招聘唐榮服務二十餘年的劉永彬到東和鋼鐵,擔任高雄廠第一任廠長。同年九月,連續鑄造機試俥完成,東和鋼鐵正式開始生產鋼胚,跨入全自動化鑄鋼領域。

當時台灣鋼鐵業的景氣正在復甦,生產的鋼胚供不應求。後來,連續鑄造機的生產和品質臻於穩定後,為了達到一貫化作業,侯貞雄增添軋鋼設備,像是本田中機械會社採購一座中古軋鋼機,以拆船板為原料軋製鋼筋。

為了配合鋼胚原料,東和鋼鐵又增設六台粗軋機群,連同那套中古的中軋機和精軋機群各六台,總共十八台排成直列式半自動軋鋼機。

1979 第二次石油危機,各國用油量下降,經濟持續不景氣,航運業蕭條,加上新郵輪陸續交船,船運公司與船東虧損嚴重。[Context]

在過去台灣拆船業者之間競爭激烈,爭相出價,造成購船成本比其他國家高的現象,即使1972年拆船業者合資成立「中國舊船貿易股份有限公司」也無法解決問題。一直到1982年拆船業者推舉侯貞雄為貿易公司董事長後,碰巧遇上國際獨立郵輪船東協會來台訪問,請求台灣拆船業者加速標購舊船拆解,以利汰舊換新。

侯貞雄趁此機會提出聯合採購的方法,加速拆船作業,對方同意。最後,在短短二週內,便完成拆船業的聯合採購制度:以中國舊船貿易公司為唯一對外採購單位,統一向國外就船交易市場標購,取得舊船後再拿回台灣市場公開標售,開放本地業者投標競價,依實際標購價格為基本底價,以出最高價者得標。底價和得標價之間的差額,當作平衡保證金,再由拆船業者依持有的碼頭數為標準分配。其他業者因不景氣,多半同意實行這項聯合採購。

侯貞雄:「這項措施才開始實行三個月,就買進35艘舊船,總噸位超過60萬輕排水噸,購船成本由原來每公噸115美元至120美元,降為95美元。」

不過,此做法也引出船東與中間經紀商,以及沒有碼頭的業者反對。

但由於台灣掌握全世界65%的拆船量,買方握有絕對優勢,成功瓦解了外部抵制行動(船東與中間經紀商)。但這項計畫最後因為與無碼頭業者缺乏共識,加上業者開始獲利,出現不團結的情形,有人先在國賣買好較便宜的船,然後聯合沒有碼頭的業者向政府申訴,導致計劃破局。

1981 前鎮單軋鋼廠全面結束人工軋鋼生產,進入半自動軋鋼時代,年產量大幅躍增十一倍。

1980年代後東和鋼鐵的營業項目分為三大塊:煉鋼、軋鋼和舊船拆解。成為一貫化作業鋼鐵大廠。

1981 台灣拆船量高居世界第一。1971-1988年,台灣平均每年拆解100-200百萬公噸的船。[Context]

1969年,台灣繼日本和香港之後拆船量躍居世界第一,當年拆解162艘船隻,共75萬輕排水噸,開啟拆船王國的光輝時代。

從1970-1986年,東和鋼鐵累計的拆船量至少175艘,總噸數199萬輕排水噸。

1985 正值台灣拆船業最高峰,侯貞雄卻極力說服股東結束拆船業務,把三碼頭都賣掉。董事長侯政廷最後決定先關掉兩個碼頭,隔年六月,宣布停止拆船業務。

1986.08 一艘原為伊朗籍的「卡納利號」油輪,在大仁宮碼頭等待解體,卻因清艙不完全發生爆炸事件,造成十八人死亡,9月又再傳出解體爆炸事務,引起附近住戶人心惶惶。

1989 高雄港務局以兩年為期收回大仁宮碼頭拆船廠的土地,同年六月底,碼頭上所有進港待解體的廢船都拆解完畢,台灣拆船業盛極一時的風光歲月,至此畫上休止符。

1986 東和鋼鐵取得盛進八德廠,全力朝電爐煉鋼發展。

促成侯貞雄轉型的關鍵人物,是中央銀行前總裁梁國樹。

1959年梁國樹在台大擔任講師,兩人因此結下師生情緣。1985年梁國樹接任彰銀董事長。

早年台灣民營電爐煉鋼業的產品,主要供建築業鋼材使用,當建築業不景氣,鋼筋市場需求大減,鋼廠便被迫陸續停工,加上進口廢鐵和舊船成本居高不下,到1983年底時,民營鋼鐵業開工率只能維持一半,部分財務體質不良的鋼廠,則陸續傳出經營困難,虧損連連的消息。之後,美國對台灣課徵鋼管輸美反傾銷稅,導致鋼廠開始出現一波波倒閉潮。

當時,位於桃園八德的盛進鋼鐵廠,因資金周轉不行,發生財務危機,最後遭到銀行拍賣。彰化銀行是盛進最大的債權人。因此梁國樹便探詢侯貞雄的接手意願。

當時東和鋼鐵只有高雄小港廠,侯貞雄正打算朝煉鋼發展,因此在評估過後,決定標購盛進鋼廠。

1987 東和鋼鐵上市,總部遷址至台北現址。

1988 八德廠電爐正式開工運轉。小港廠擴建。

八德廠改造設備後,煉鋼製程時間縮短一半,效率大幅提升一倍。

由於當時台灣拆船量大幅萎縮,船板軋鋼原料後記無緣,業者便大舉更換設備為鋼胚軋鋼廠,導致鋼胚需求大幅提升,使得東和鋼鐵的銷售額大幅提升。

1989 東和鋼鐵躍升為民間電爐煉鋼廠第一大廠。

1990 七月,侯貞雄接續侯政廷,成為東和鋼鐵董事長兼總經理。

1991 發行可轉換公司債籌措H型鋼廠建廠資金。

侯貞雄為了建制H型鋼廠,評估建廠需100億元,但1990年時,公司股本僅22億元。

東和鋼鐵資本額從1988年上市的9.6億元,至1991年已達48億元。

H型鋼主要運用在營建案與公共工程,尤其是政府公共建設。以往台灣使用的H型鋼,多從國外進口,成本貴,交期也長。即使有少量自行生產,也是用焊接而成,品質很難與滾軋一體成型的H型鋼相提並論。

侯貞雄希望能在台灣蓋一座煉鐵廠,但台灣沒有鐵礦,要實現蓋煉鐵廠的願望並不可行。為了確保鐵源,他走遍了全世界有鐵礦的國家。幾經波折與研究,侯貞雄決定在苗栗建廠,落腳西湖工業區。

1991 蘇聯解體後,廉價鋼胚傾銷全世界,鋼鐵營運雪上加霜,加上H型鋼量產初期,生產不順,且國際型鋼行情不振,東和鋼鐵一度陷入窘境。所幸2003年起,中國大陸鋼鐵需求增溫,國際鋼價上揚,型鋼獲利漸穩,完全回收當年投入資金。 [Context]

1962年東和鋼鐵成立時,資本額不過450萬元,到侯貞雄卸任時,資本額接近100億元,營收400億元。

90年代,因水淬鋼筋盛行,市場佔有率最高達到七成,導致東和鋼鐵鋼筋業務非常辛苦。

水萃鋼筋是在生產鋼筋的最後一道製程,用高壓、大量的冷卻水急速冷卻(淬火)後,利用鋼筋本身餘熱回火,使得鋼筋表層組織產生麻田散鐵相變(Martensite)。這樣的做法,鋼筋表面雖然非常硬脆,達到強度要求,但內部組織卻十分鬆軟。

長期以來,東和鋼鐵做的都是熱軋鋼,製造過程中通常會添加釩、錳等合金元素,以強化任性,在耐震設計上比任何一種材質都穩定,抗震效果較好。由於釩是很貴的合金元素。時任東和鋼鐵總經理的何長慶說:「加釩鋼筋成本比水淬鋼筋高出許多,每公噸成本可以差到1000元。」

何長慶深入研究水淬鋼筋:「我先比較了水淬鋼筋和加釩鋼筋的耐震性,差距很大;之後又發現,水淬鋼筋在焊接時,銲接點可能弱化,對建築安全會有疑慮,要慎重考慮。在921之前兩年,我就大聲疾呼要修訂國家標準。」

921地震後,相關單位於2000年5月對水淬鋼筋的化學性質和物理性質研擬出更嚴格的規範,並大幅興正建築用鋼筋的國家標準。使得水淬鋼筋市佔率逐漸降到10%以下。東和鋼鐵長期累積的可靠品質與信譽形象,也在此時嶄露頭角,市占率重佔鰲頭。

2013年經濟部標準檢驗局國家標準技術委員會會議決議,廢除水淬鋼筋國家標準。

1993 H型鋼廠電爐點火試俥。

侯貞雄的目標是:「要讓國產型鋼達到自給率90%。」

由於H後鋼廠採用一貫化生產,熱軋出的型鋼必須經過冷卻床,讓赤紅的型鋼慢慢降溫。因此,冷卻床越長,軋製出的型鋼長度就越長。

一般熱軋出來的型鋼,前後兩端加起來,大約會有超過一公尺不成形的部分,俗稱「舌頭」,是軋鋼過程中的固定損耗。假設軋延完成後的H型鋼是50公尺,切掉的舌頭換算損耗率就是2-3%,如果是100公尺,固定損耗率大約1%多,等於少掉一半。

侯貞雄後來興建完成廠房長度近七百公尺,面積高達八萬多平方公尺的一貫化H型鋼大廠,大幅提升東和鋼鐵競爭力。

1995 東和鋼鐵營收首度破百億元。

2004-2007 苗栗型鋼廠獲利超過獲利超過一百億元。

2009 成立專案團隊,投入U型鋼版樁的研發,2015年推出產品,是少數以電爐廢鋼成功研發出來的大廠。

2006 桃園廠擴建,由第三代侯傑騰負責

東和鋼鐵位於桃園的八德廠已經營運二十年,設備老舊、生產效率低。鋼筋加工成本沒有競爭力,加上台灣都市化的發展,因鄰近地區人口逐漸稠密,加上車輛運輸進出頻繁,對附近交通及環境影響甚巨,和當初設廠環境已不可同日而語。因此遷建工程勢在必行。

公司部分幹部當時建議,若八德鋼筋廠停產,乾脆退出北部鋼筋市場,切入毛利較高的特殊鋼市場。但侯貞雄認為,台灣小鋼胚自給率低,每年不足數量在100萬公噸以上,應繼續生產鋼筋,蓋一座新廠已取代八德的產能。

後來新廠落腳桃園觀音已經停止營運多年的國豐牧場,2006年取得土地,2008年開工。2010年點火試俥,正式量產。

2008年金融海嘯之後,國際鋼鐵行情大幅下滑,東和鋼鐵的獲利主力雖然單價不錯,但銷售量幾乎腰斬,獲利關鍵仍是靠鋼筋。

2013 獨家生產百分之百足重的H型鋼。

東和鋼鐵營業部副總經理黃炳樺:「型鋼產品是以『理論重量』銷售,不是過磅秤重量,任何工業製造的產品都有『生產公差』,因為以前設備的精度比較差,做出來的產品難免會有正、負公差,只要在標準公差範圍內,都是合理的。」

但現在設備較精良,所以生產者可以自行控制生產負公差,譬如客戶買100公斤,做98公斤,也是可以接受的合理公差範圍。

有些生意人會偷斤減兩,在供過於求、競爭愈來愈激烈的產業結構下,往往成為業者追求獲利的普遍做法。

當東和鋼鐵的型鋼開始轉虧為盈,獲利穩定之後,黃炳華建議:「東和鋼鐵應該要有所轉變,應該開始推百分之百足重。」

2014 第三代侯傑騰被選任為董事長,當時他43歲。

侯傑騰1971年生,十歲時,被父親送到美國求學,1990年進入哈佛大學經濟系。在等待進入哈佛大學期間,侯傑騰去日商岩井公司的機械和原料部門實習七個月。1991年暑假回台灣到苗栗廠見習,大三時,侯傑騰在高盛打工搭個月,並於1994年成功應徵麥肯錫的工作。

在麥肯錫歷練兩年後,於1997年進入東和鋼鐵,從財會部課長做起。一年半之後,被調任為資貿部高專,負責買廢鐵、鋼胚。侯傑騰:「對他來說,要經營鋼鐵這個行業,最重要的就是搞懂外匯,要會買廢鐵。」

2006 侯傑騰升任為執行副總經理,負起經營管理重任,同時負責桃園廠擴建的重要任務。侯傑騰能通過父親的考驗,關鍵就是桃園新廠擴建案,從找土地、找設備商到和設備廠商簽約,都由他挑起重擔,也是侯傑騰第一張成績單。

2016 東和鋼鐵以14億元併購越南富國鋼鐵公司。

富國由當地台商經營,但僅有煉鋼生產線,年產鋼胚100萬公噸,2012年開始投產,成立十年,但卻連年虧損。

2016 東和鋼鐵取得富國鋼鐵後,立即成立軋鋼擴建委員會,把技術帶到越南,再加碼投資6億元,擴建鋼筋生產線,年產60萬噸鋼筋。當時出任富國鋼鐵董事長的黃炳華說:「我們在越南賣的鋼胚價格,比台灣的鋼筋價格還高。」

2016年第一季度富國鋼鐵開始賺錢。

鋼鐵技術

[1] 連續鑄鋼機是二十世紀、五零年代的重要發明。在煉鋼技術演進過程中,有兩種鑄造方法:一是傳統鋼錠鑄造法,另一種是現代新式的連續鑄造法。

鋼錠鑄造法:把融化的鋼水傾注在固定於地面上的中空鋼錠模具內,用自然冷卻或沖水冷卻等方式,讓鋼液冷卻形成鋼錠,再像拔冰棒般拔出來。

東和鋼鐵前副總經理吳惠明:「以前的設備投料(廢鐵原料)全要靠人工一公斤一公斤、一點一點投進電爐爐口,非常辛苦。以前用人工製造鋼錠,將鋼液澆鑄注入模具後,一根一根的鋼錠就從底下一直上升,等冷卻後再利用天車(橋式起重機或高架起重機)把模子拉上來,就製造出鋼錠。」

早期幾乎所有鋼廠都採用鋼錠鑄鋼法,每個鋼錠都會有縮孔,「後面那一段都是無效的,一般鋼錠的成功回收率大概80%,能達到87%就算是非常好的」吳惠明解釋,鋼錠成形的模具是四方錐形,上部叫窄小,底部較寬大,這樣的設計可增進鋼液凝固後的穩定性,最重要的是,有利於拔出鋼錠時的脫模作業流程。

此法有許多缺點,例如需要較大的廠房面積、鋼錠澆鑄作業時間過長、鋼液所需溫度較高,以及鋼錠收所造成產能折損過大。

[2] 連續鑄造法:是以盛鋼筒將鋼液盛載到連續鑄造機上方,夠過鋼液分配器分流,使鋼液經由不斷震動和水冷過程注入個鑄造模具中,讓鋼液不斷冷卻,成為直條形的鋼胚,再經由火焰切割棄將鋼胚分割成不同尺寸。至於鋼胚的寬度與厚度,則可透過更換模具,或直接在生產線上調整,生產所謂的大鋼胚或扁鋼胚、型鋼胚。

連續鑄造法除了沒有鋼錠鑄造法的缺點外,連續鑄造法機動性強,可以快速變換尺寸,能迎和市場對不同鋼材的需求。最重要的是,其成功率均可逾九成以上,生產效益大幅提升,在節約能源、成本、人立即提高產能效率上,都大大勝出。

缺點是當時(1975)台灣沒有鋼廠採用此技術,另一方面是設備較貴。

經過四十餘年的發展,連鑄技術更近一步突破,最新的「帶胚連鑄機」,已可將鋼液直接灌製成為產品。

煉鋼

侯貞雄:「煉鋼的原理很簡單,就是把氧化鐵還原成鐵。就是用火燃燒氧化鐵,讓碳跟氧結合,變成二氧化碳排放,鐵就會出來了。」

在一般鋼鐵廠,依照製成及生產方式,可分為高爐廠(一貫作業煉鋼廠,以中鋼為代表)、電爐煉鋼廠(煉鋼及軋鋼,以東和鋼鐵為代表)以及單軋廠(軋鋼)。

過去,台灣向來都只有電爐煉鋼業,直到1977年,中剛開始煉鋼,台灣才有高爐生產的鋼鐵,目前國內高爐業者只有中鋼和子公司中龍鋼鐵。

高爐廠煉製生鐵的主要原料是鐵礦石、焦炭以及石灰石。過程中,以煤炭與鐵礦砂作為原料,用碳作為還原劑,將氧化鐵還原成鐵,再以轉爐大量吹氧,將鐵水脫碳成為鋼液,最後再以煤炭產生一氧化碳,將氧去掉。

發展電爐煉鋼必須有兩大條件:足夠的廢鋼量和充足的電力供應。一旦這兩個基本條件無法滿足,電爐製成的成本將會過高,無法與高爐製成競爭。

早年台灣拆船業蓬勃發展,拆船業者努力拆卸下來的舊船板和廢材,成為早期鋼鐵業發展的原料,因為舊船板可以作為軋鋼的原料、廢鋼也成為電爐煉鋼的原料。

東和鋼鐵之所以能發展電爐煉鋼業,就是利用拆船廢鐵,有充足的原料供應,在溶解處理做成粗鋼胚,這也是侯貞雄能大膽進軍電爐煉鋼業的原因。